Bisnis.com, JAKARTA – Ada yang bilang demokrasi Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir orang. Tidak ada kesetaraan dan tentu saja tidak fair. Salah satu pemicu ketimpangan politik itu adalah keberadaan ambang batas presiden atau presidential threshold yang dipatok sebesar 20 persen.

Ambang batas presiden dianggap telah menabrak konstitusi, memasung demokrasi, dan mereduksi partisipasi warga negara untuk memilih dan dipilih dalam suatu perhelatan politik. Praktik ini menyebabkan transfer kekuasaan mandek dan regenerasi pemimpin hanya terkanalisasi kepada kelompok dan klan politik tertentu.

Padahal prinsip dalam sebuah negara demokrasi sangat jelas. Proses demokrasi, kalau menurut Robert A Dahl dalam Democracy and Its Critics, harus membuat partisipasi yang efektif dan kesetaraan suara bagi semua warga negara. Semua equal alias sama karena kekuasaan berada di tangan rakyat.

Namun, keberadaan threshold 20 persen jelas mengkerdilkan ruang-ruang kesetaraan tersebut. Calon yang dapat dipilih sangat terbatas dan itu-itu saja. Kalaupun ada, mereka lazimnya adalah bagian dari elite atau orang yang berpengaruh di republik ini.

Kontestasi politik di Indonesia pada akhirnya hanya menjadi panggung para elite. Rakyat ngaplo disuruh menjadi penonton, duduk anteng dan dipaksa menerima sandiwara makan malam serta cipika-cipiki para elite.

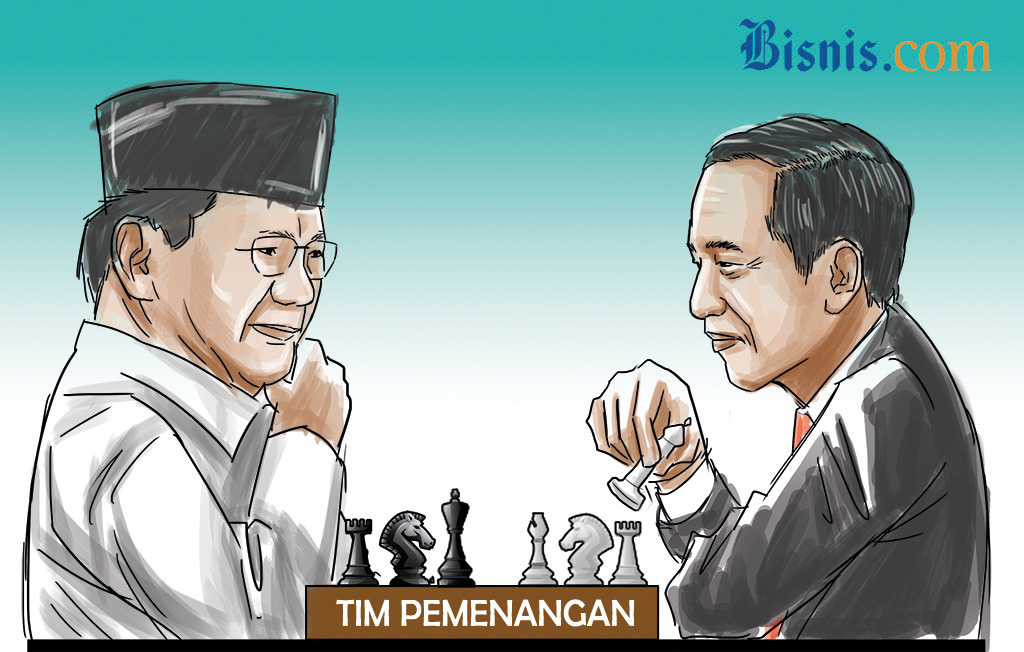

Pengalaman dua pemilihan presiden alias Pilpres menjadi contoh yang cetho welo-welo nyolok moto. Waktu itu, rakyat hanya dihadapkan oleh dua pilihan. Kalau tidak Joko Widodo (Jokowi) lawannya pasti Prabowo Subianto. Ini terjadi pada pelaksanaan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 silam.

Baca Juga

Akibat stok pemimpin yang terbatas, rakyat terbelah. Terjadilah polarisasi politik. Konflik berlangsung cukup keras. Saling serang antara pendukung Jokowi dengan mantan pendukung Prabowo bahkan masih terasa hingga kini. Sementara itu, masuknya Prabowo ke dalam kabiinet Jokowi, juga tidak mampu meredam 'konflik' politik yang dimulai sejak Pilpres 2014 lalu.

Malah, kalau mengambil istilah dari politikus Partai Gelora Fahri Hamzah dalam diskusi, setelah Prabowo masuk kabinet, orang-orang yang tidak suka dengan pemerintah kemudian mencari sosok baru untuk melampiaskan kemarahannya. Pilihan itu, menurut Fahri Hamzah, kemudian jatuh kepada sosok Anies Baswedan.

Politik kemarahan di level akar rumput itu bisa menjadi api dalam sekam bagi masa depan demokrasi. Hal ini juga berpotensi mengulang kesalahan pada dua pemilu sebelumnya, memicu polarisasi, konflik dan gaduh tanpa jelas juntrungannya. Diksi-diksi negatif seperti Cebong, Kampret, BuzzerRp dan Kadrun yang seharusnya dihapus dalam kamus politik Indonesia, juga akan terus menari-nari di tengah luka masyarakat yang sedang terbelah.

Pemerintah atau siapapun yang memiliki kekuasaan untuk pengambil kebijakan, termasuk DPR, harus mulai membuka mata. Mereka perlu belajar dari kesalahan pada pemilu 2014 dan 2019. Buka keran demokrasi selebar-lebarnya. Bikin kompetisi seluas-luasnya. Biarkan para makhluk politik itu saling berdebat dan beradu gagasan. Tidak perlu dibatasi dengan threshold dan tetek bengek-nya.